1957年头春的上海依旧暗澹开云(中国)kaiyun网页版登录入口,淮海中路那幢白墙小楼里灯火通后。文艺界茶话会左右尾声,罗稷南在东谈主群里站了整整两个小时,脚底发麻也舍不得离席。他深知,此次是与毛泽东迎面调换的荒凉契机。

几分钟后,毛泽东排闼而入。棉布中山装有些褶皱,体态却依旧挺拔。节略寒暄后,环球落座。茶水刚端上来,罗稷南便抛出一直徬徨心头的问题——“主席,假如鲁迅先生还健在,他会怎样?”话音落地,全场顿时稳固,连杯盖举杯口的细响都能听见。

毛泽东抬手理了理桌角的文献,好像在脑海里翻检什么旧档案。片时,他渐渐启齿:“我看有两种后果。第一,他延续写;第二,他不话语。”十二个字掷地金声。毛泽东接着评释,写,是因为鲁迅天生不愿放动笔;千里默,是因为鲁迅不会赶紧应变。两种可能,听似对立,实则都指向践诺里的倔强。

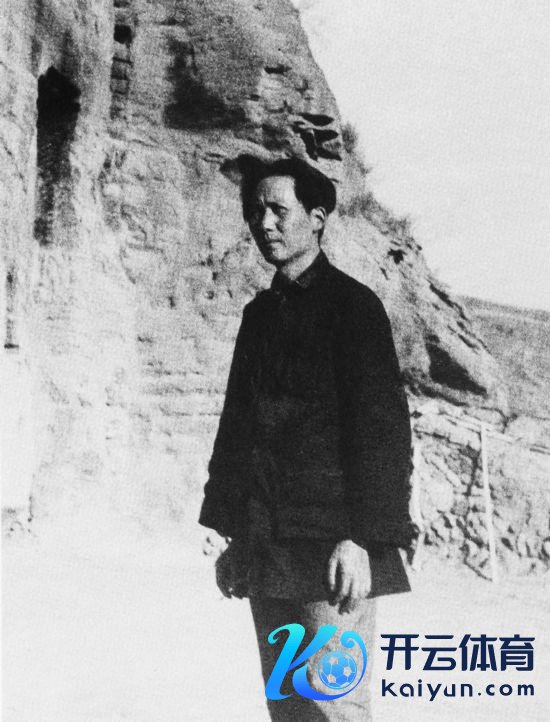

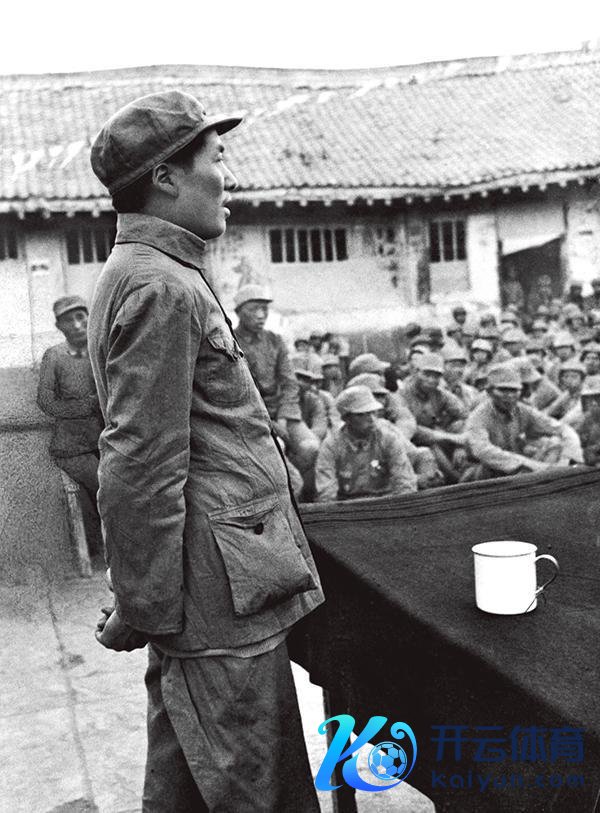

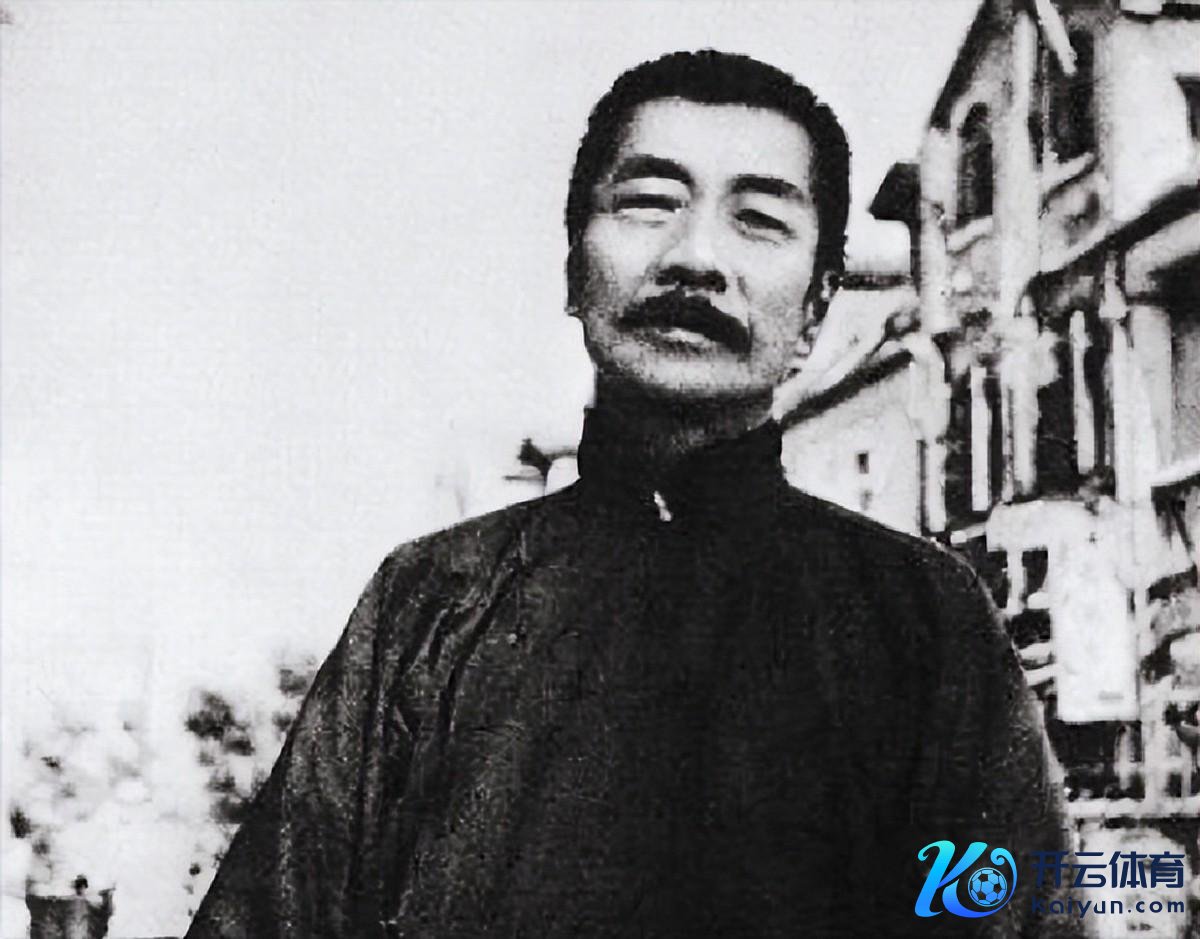

为什么罗稷南敢当着这样多东谈主的面提问?要弄懂这点,得把视力拉回到二十多年前。罗稷南真名陈子航,云南大理东谈主,北大学玄学,后在厦门授课。可他不甘讲台安心,北伐打响后投身十九路军,扈从蔡廷锴转战江浙,炮火里打磨出几分凌厉。1933年福建事变之际,蔡廷锴派他北上延安鸠集,半途与毛泽东初见,那是帐篷里的一盏马灯,辉煌昏黄,两东谈主谈到凌晨。

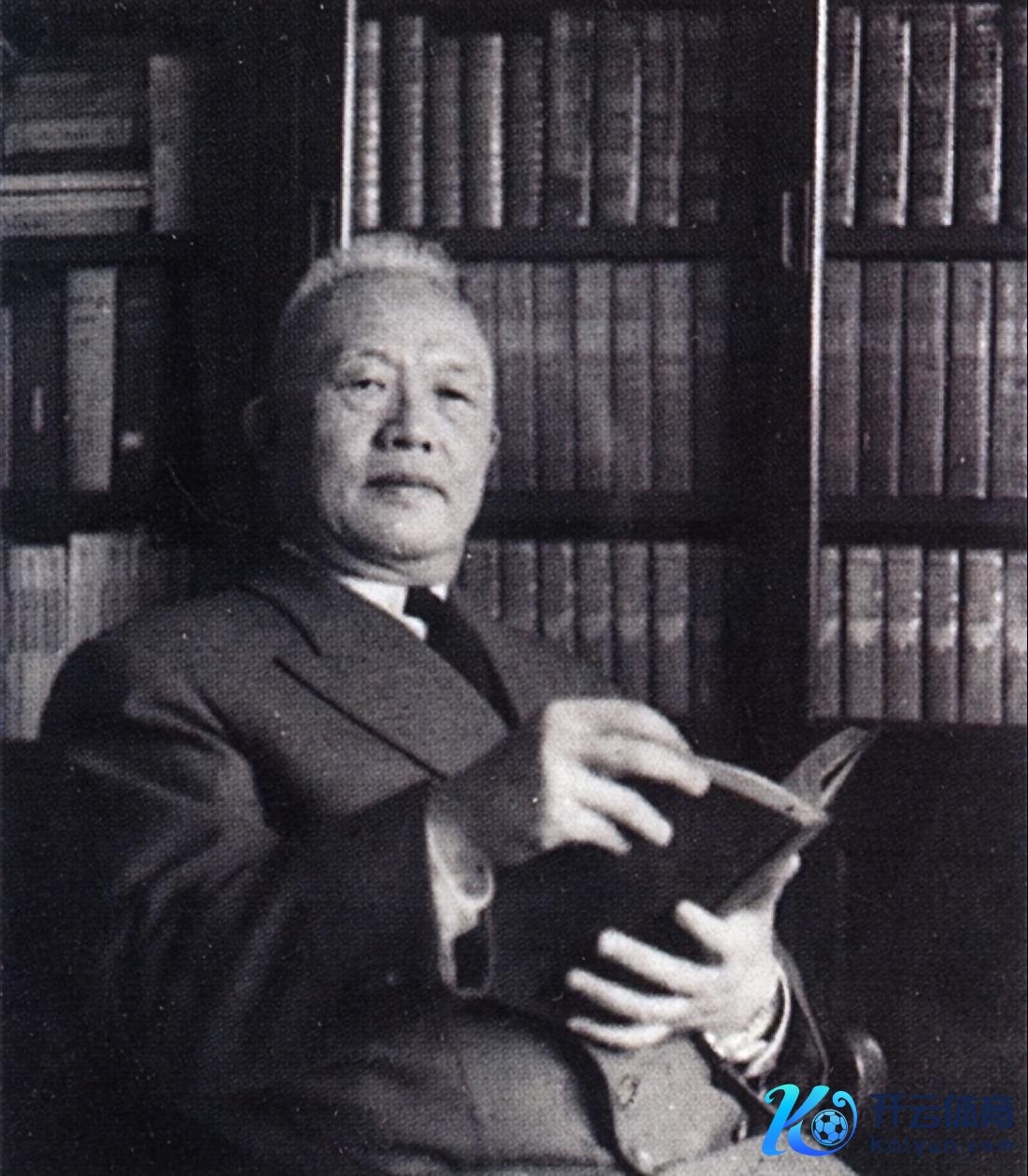

事变失败,罗稷南最终脱下军装,落脚上海,以翻译活命。《双城记》《铁甲列车》等洋书经他译介传入国内,名字安宁在文化圈站稳。毛泽东素来惜才,1950年便来信请他回昆明出任西南军政委员会委员。罗稷南正埋头校对稿纸,覆信婉拒。毛泽东莫得在意,这位旧识仍被他视作一又友。

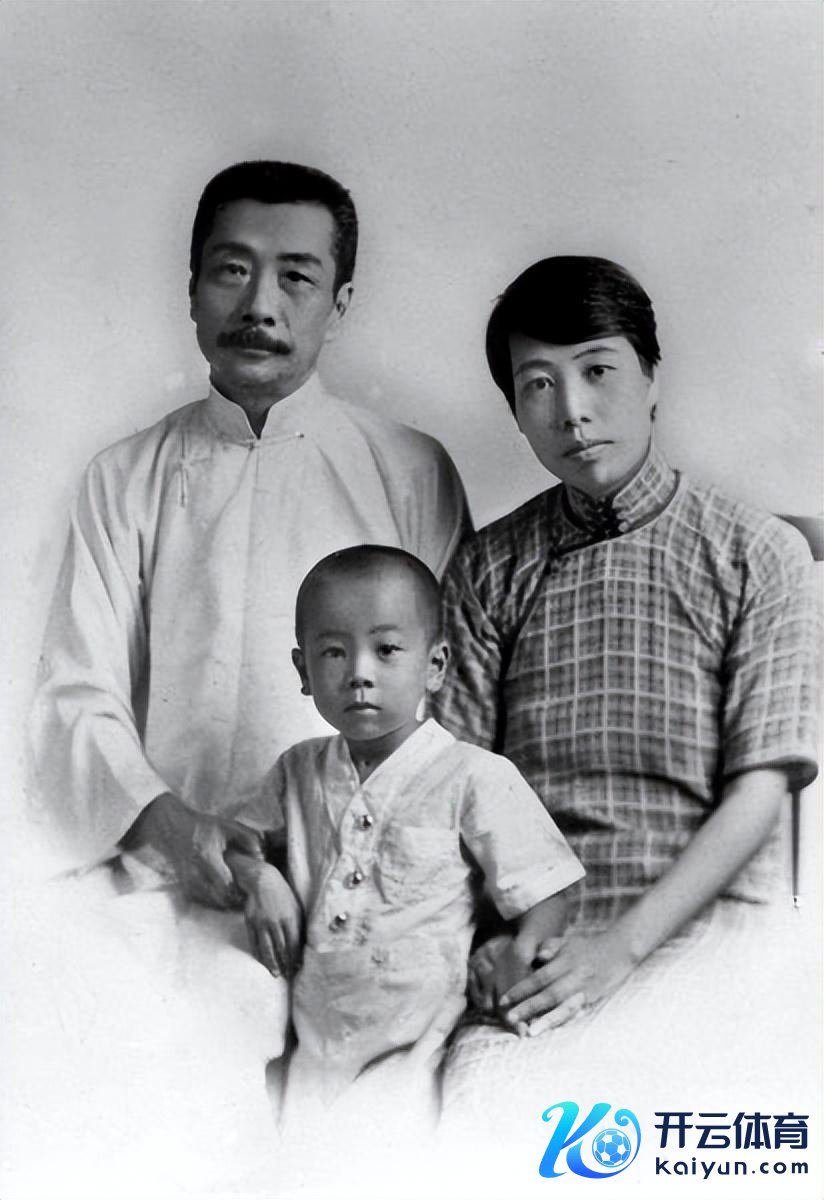

再说回鲁迅。毛泽东很早便读鲁迅著述,《呼吁》《故事新编》批注密密匝匝。1936年春,冯雪峰从上海带回鲁迅现状,毛泽东有益留宿求细节,一晚上只谈鲁迅。第二年陕北冬夜,他拿着刚笔直的《鲁迅全集》对战士说:“行军带点干粮,再带这部书就够了。”有东谈主合计夸张,可他真把那套书从窑洞背到西柏坡,又从西柏坡带进中南海。

鲁迅那处亦有复兴。病中的他听闻陕北缺书缺肉,就托冯雪峰捆了十几本样书,外加两罐火腿发往保安,说是“代我敬意”。邮驿迂回,东西抵达延安已是深秋。毛泽东拆木箱时笑着说:“鲁迅真懂干戈。”火腿很快分给护卫排,书却被他留在案头。

于是,当罗稷南在1957年拈出这个问题时,等于在两位精神同业之间架起一座桥。毛泽东的谜底,既是对鲁迅本性了然于胸的判断,亦然对其时学问分子处境的隐喻:有话直说,无话钳口——都是孤独东谈主格的当然遴荐。

茶话会规模,太空仍旧飘雨。罗稷南走出小楼,回头看了一眼廊下灯影。他显明,这十二字回答并非随口社交,而是教唆:不论是写真旧千里默,主体都得是我方。多年后,他在回忆录里写下这样一句:“那晚我抓着湿淋淋的伞柄,却合计心里干燥而辉煌。”

毛泽东对鲁迅的尊重,不啻体当今理论。1959年北京筹建中国当代体裁馆,选址清贫,临了定执政阳门外旧炮兵营,等于因他一句“鲁迅要有我方的家”。1961年国度清贫时代,纸张调拨病笃,《鲁迅全集》矫正重版仍获特批,两千吨纸第一时代送进印刷厂。这些细节,远比空泛惊羡更能看出重量。

回看鲁迅本东谈主,一句“怒目冷对千夫指,低头甘为童子牛”谈尽其性情。若他活到1957年,概况会延续写短文戳东谈主痛处;也可能索性收笔,躲在大模糊于市的旯旮白眼不雅潮。两条旅途同归殊涂,都根植于孤独和久了。毛泽东说的两种后果,莫得研究,仅仅真话。

罗稷南之后再没问一样问题。他重新插足翻译,《白鲸》《大卫·科波菲尔》经他之手面世。偶尔有东谈主提到那场漫谈,他只笑笑——谜底仍是给出,剩下的得靠各自去印证。

这场跳跃存一火的对话,留给后东谈主鼓胀的念念考空间。